こんにちは。スプラッシュトップ編集部です。

ICTの進歩や働き方の多様化、感染症対策によって、テレワークを導入する企業は増加しました。しかし、業界や商材が理由で「導入が難しい」「導入をやめた」という企業もあります。

また、近年では「出社型」や「ハイブリッド型」のように、テレワークの形態も変化しつつあります。

テレワークは企業側のメリットだけでなく、従業員にも多くの利点があるものの、課題が存在していることも事実です。この記事では、テレワーク導入時の課題と解決策、導入に成功した企業を紹介します。

目次

テレワークに関する現状

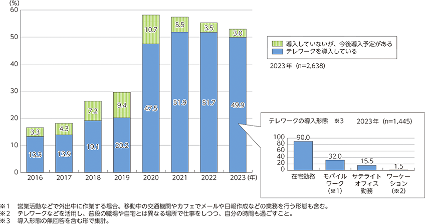

出典:「令和6年版 情報通信白書」

総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、2023年の調査時点でテレワークを導入している企業の割合は約50%でした。グラフからわかるように、2020年に一気に導入率が増加し、そのあとは高水準を維持し続けています。

導入形態の90%が在宅勤務であり、次いでモバイルワーク(32.0%)、サテライトオフィス勤務(15.5%)、ワーケーション(1.5%)という結果でした。

テレワークは新型コロナウイルスの影響で急速に普及したあと、2025年現在は安定期に入り、新たな働き方のスタンダードとしての地位を確立しているといえるでしょう。そうしたなか、完全テレワークから出社型やハイブリッド型への移行が進んでいます。

企業や従業員はテレワークの価値を再定義し、最適な働き方を模索している状況です。

目次へ戻るテレワーク導入時の6つの課題

テレワークを導入する際の課題は、2020年当時から大きく変わっていません。課題となる項目が大きく6つあるので、順に見ていきましょう。

- 環境整備のコスト増加

- セキュリティリスクの発生

-

テレワークに向かない業務への対応

-

コミュニケーションの不足

-

正確な勤怠管理の実施

- 適正な人事評価の実施

環境整備のコスト増加

テレワークを実施するには、従業員の自宅などの情報通信環境を整備する必要があります。従業員全員分のパソコンの支給に加えて、テレワーク用にVPNやリモートデスクトップなどの通信環境を用意するにはそれなりに時間と費用が必要です。

また、Web会議ツールやチャットツール、勤怠管理システムなどの有料のビジネスツールやシステムの導入も必要になります。テレワークでは、リモートで働くための通信端末と通信環境だけでなく、新たに契約する必要のあるビジネスツールなどの費用も忘れないようにしましょう。

テレワークで利用するリモートデスクトップのセキュリティ対策・基礎知識・利用上の注意点

セキュリティリスクの発生

テレワークを導入することで、セキュリティリスクが高まる可能性があります。従来の働き方と異なるため、セキュリティに関する注意点も異なってきます。

例えば、公共の場での盗み見や通信傍受被害、パソコンの盗難・紛失など、出社勤務では起こり得ないセキュリティ事故の発生も考慮に入れる必要があるでしょう。

こうしたリスクに対しては、まず多要素認証やデバイス認証機能を備えたリモートデスクトップサービスを活用するのが有効です。Splashtop では、これらの機能を標準搭載しており、安心してテレワークを実現できます。

>【無料トライアル実施中】Splashtopについて詳しく知りたい方はこちら

テレワークでのセキュリティ事故事例とその対策方法を徹底解説!

テレワークに向かない業務への対応

企業によってはデジタル化が進んでおらず、書類の捺印やサインが必要だったり、出社しなければ手に入らない紙面上のデータがあったりします。

こういった企業では、テレワークにすることで決済や契約締結が滞る可能性が考えられるでしょう。ほかにも、対面での接客や現場での作業もテレワークに向かない業務の例として挙げられます。

コミュニケーションの不足

従業員同士が顔を合わせる機会が減ることで、コミュニケーション不足に陥りやすくなります。コミュニケーションが減少することにより、不安や孤立感を抱く従業員が現れる可能性があります。

テレワークでは、テキストによるコミュニケーションが多くなるため、情報が正確に伝わらず誤解を招くことや確認するまで時間がかかることが考えられます。さらに、テキストによる情報伝達に抵抗感を抱くと、連絡すること自体遠慮してしまうこともあるでしょう。

コミュニケーション不足により、チームとしての一体感や所属感が希薄になり、不安や孤立感だけでなく、モチベーションの低下や生産性の低下を招く事態になりかねません。

正確な勤怠管理の実施

テレワークでは、勤務時間が不透明になりやすく、勤怠管理が難しくなります。今まで目に見えていた勤務状況が見えなくなり、実態を把握しにくくなるでしょう。

特に、社員証の読み込みやタイムカードによって勤怠管理を行なっていた企業では、急なテレワーク移行に対応できず、勤怠管理が行なえなくなる危険性があります。

適正な人事評価の実施

テレワークの環境下だと部下の勤務状況を直接見られないため、業務の結果や成果以外の働く姿勢など可視化・数値化できない内容を評価するのが難しくなります。

従来の人事評価をそのままにするのではなく、テレワーク導入に合わせて評価基準を変えるといった、人や業務内容によって不適切・不公平な評価にならないような調整をする必要性が出てくるでしょう。

テレワークの導入課題を解決に導いた6つの実践事例

ここでは、テレワーク環境の整備課題を解決に導いた6つの事例を紹介します。これらの取り組みは、完全なテレワークだけでなく、出社型・ハイブリッド型の働き方にも応用可能であり、今後の働き方改革を支えるヒントとなるでしょう。

- 「ルール」・「人」・「技術」を軸とした対策方法の策定

- ワークフローシステムの導入

- ビデオ会議ツールの活用

- 勤怠管理システムの活用

- 新たな人事評価基準の設定

- リモートデスクトップサービスの導入

「ルール」・「人」・「技術」を軸とした対策方法の策定

テレワークの実現方式にはさまざまなパターンがあるため、具体的な対策方法は方式によって異なります。しかし、共通して『ルール』『人』『技術』の3軸に基づいた対策を講じることで、セキュリティ事故のリスクを大幅低減しています。

具体的には、安全なテレワーク運用のためのルール策定、従業員のセキュリティリテラシー向上を目的とした教育の実施、多要素認証やウイルス対策ソフトの導入など、多角的なセキュリティ対策の展開です。例えば、Splashtopのリモートデスクトップサービスには多要素認証やデバイス認証機能が備わっており、これを活用することで不正アクセスのリスクを低減できます。

これらの対策を実践することで、情報漏洩や不正アクセスといった問題が未然に防止され、安心してテレワークを継続できる環境が整備されました。

ワークフローシステムの導入

ワークフローシステムを導入することで、業務手続きの一連の流れを電子化し、紙ベースでのデータ管理や捺印作業から脱却することに成功しました。

これにより、オンライン上での確認・承認が可能となり、手間のかかる紙面上の作業を排除。結果として、脱ハンコ・ペーパーレス化を実現し、テレワークの円滑な導入だけでなく、業務全体の効率化にも大きく貢献しました。

ビデオ会議ツールの活用

ビデオ会議ツールを活用することで、対面と同様のコミュニケーション環境をオンライン上で実現しました。朝礼や振り返り会など、定期的にビデオをONにした会議を開催することで、チーム内のコミュニケーションが活性化し、従業員の孤立感や不安感の軽減にもつながりました。

さらに、テキストでは伝わりにくい内容については、ビデオ会議で口頭による補足を行うことで認識のズレを防止。プロジェクト管理ツールなどと組み合わせることで、情報共有の精度とスピードが向上し、円滑な業務遂行が可能となりました。

勤怠管理システムの活用

テレワーク環境における勤怠管理の課題に対応するため、専用の勤怠管理システムを導入しました。これにより、出勤・退勤時の打刻管理、休日管理、労働時間の集計や給与計算などをオンラインで一元管理できるようになり、従業員はPCなどから打刻や申請を行ない、管理者はリアルタイムで状況を確認可能となりました。

さらに、PCの起動ログやアクセスログ、位置情報などを勤怠データに活用することで、勤務状況の正確な把握が可能となり、勤怠管理の透明性と信頼性が大幅に向上しました。

新たな人事評価基準の設定

テレワーク環境に対応した人事評価制度を新たに構築することで、出社頻度や業務内容の違いによって不適切・不公平な評価が行われるリスクを回避することに成功しました。

また、評価基準を明確にしたことで、従業員はテレワーク下でも納得感を持って業務に取り組むことができ、モチベーションの維持にもつながりました。

さらに、厚生労働省のテレワークガイドラインに基づき、上司と部下の認識共有の機会を柔軟に設けるほか、評価者への訓練機会の提供、評価方法の違いの説明などを実施。これらの取り組みにより、非対面環境でも適正な人事評価が可能となり、テレワークの定着と働き方の多様化を後押しする結果となりました。

リモートデスクトップサービスの導入

総務省が整理する7種類のテレワーク方式の中でも、Splashtopの「リモートデスクトップアプリ」は、柔軟な働き方を支える有力なソリューションとして注目されています。

遠隔地から会社PCに安全にアクセスできるため、重いPCの持ち運びによる紛失・盗難リスクを回避できるほか、VPN不要でもゼロトラスト理論に基づいた強固なセキュリティ環境を実現。その結果、テレワーク環境においても情報漏洩リスクを低減しながら、業務効率化と生産性向上を両立することが可能となりました。

さらに、私用端末からのアクセスやOSを問わない柔軟な利用が可能なため、出社型・ハイブリッド型の働き方に移行した後も、情報アクセス性や業務の継続性を維持できるというメリットがあります。

Splashtopの導入は、育児・介護など多様なライフスタイルに対応した働き方の実現にも貢献しており、従業員の満足度向上や企業の働き方改革の推進にもつながっています。

Splashtop Enterprise導入でできること

Splashtop Enterpriseは、遠隔からのユーザーサポートや業務用端末の管理などが可能な、サポート用途に特化した製品です。安心で自由なリモートデスクトップ接続を実現します。Splashtop Enterpriseを導入することによる企業のメリットについて解説するので、順に見ていきましょう。

どこでも安全に仕事ができる

Splashtop Enterpriseは、自宅、外出先、出張先など、インターネット環境があればどこからでもオフィスにある自分のパソコンへ安全にアクセスできます。オフィス外から社内ネットワーク環境と同等の作業を実現可能です。

複雑なVPNの構築や維持管理が不要で、導入・運用コストを大幅に削減できる点も大きなメリットです。セキュリティ面では最高水準を確保しており、Splashtop独自のセキュリティプロトコルにより、すべての通信がTLS/AES 256bitで暗号化されています。

さらに、多要素認証(MFA)、デバイス認証、シングルサインオン(SSO/SAML 2.0認証)に対応しています。Microsoft Entra ID(旧Azure AD)、Okta、JumpCloud、Google Workspaceなどの主要なIDプロバイダとの連携も可能です。

従業員の認証情報管理を簡素化しながら、セキュリティレベルの向上を実現できます。

加えて、情報漏洩対策として、画面透かし(ウォーターマーク)機能を搭載しています。リモート接続中の画面にユーザー名やIPアドレスなどを表示させることで、不正な画面キャプチャを抑制し、情報漏洩リスクを効果的に低減することが可能です。

パフォーマンス面でも、最大4K解像度、YUV 4:4:4カラーモード、最大240FPSの高フレームレートに対応しています。そのため、CADソフトウェアやグラフィックデザインなど、グラフィック性能を要する業務でも快適で低遅延な接続を実現します。

IT管理が楽になる

Splashtop Enterpriseでは、管理者向けのWebコンソールから接続権限の管理、接続履歴の確認、利用状況レポートの作成を行なうなど、多数のデバイスを一元的に管理できます。従業員のアカウント管理やアクセス制御も柔軟に対応でき、IT部門の管理負荷を軽減可能です。

特に注目すべきは、バックグラウンドでの遠隔管理機能です。従業員のパソコンにアクセスすることなく、ソフトウェアのインストールやアンインストール、Windows Updateの適用、パソコンの再起動などを遠隔で実行できます。管理者が物理的に現場に赴く必要はありません。

この機能によって運用コストと時間を大幅に削減し、効率的なデバイス管理・保守を実現します。

さらに、オプションのEndpoint Managementを利用すれば、デバイスの監視、パッチ管理、ソフトウェア展開、セキュリティ対策をSplashtopコンソールから一元的に管理可能です。

これを通じて、散在しがちなIT管理業務を統合すれば、情報セキュリティ体制を強化することにもつながります。従来は複数のツールや手作業で行なっていた管理業務を、単一のプラットフォームで完結できるため、IT管理者の業務効率化と管理品質の向上を同時に実現できます。

柔軟な働き方を実現できる

Splashtop Enterpriseは、従業員が自身のライフスタイルや業務内容に合わせて働く場所を自由に選択できる環境を提供します。テレワークだけでなく、ハイブリッドワーク、フリーアドレスなど、従来の固定的なオフィスワークから脱却し、より柔軟で効率的な働き方を実現できます。

災害時やパンデミック発生時など、オフィスへの出社が困難な状況でも、リモートから業務を継続できる体制を確立できる点は特に重要です。ビジネスの中断リスクを大幅に抑制し、事業継続性(BCP)を高めることができます。

また、場所や時間にとらわれずに業務を行なえることで、通勤時間や移動時間の削減による業務効率化が図れるでしょう。

技術面では高性能なリモート接続により、CADソフトウェアやグラフィックデザイン、動画編集などのクリエイティブな業務や専門性の高い業務でも、従業員はオフィスと変わらないパフォーマンスを発揮することが期待できます。

これまでリモートワークでは困難とされていた高負荷な作業も、場所を選ばずに実行できます。そのため、業務の制約を大幅に解消し、真の意味での働き方改革を実現することが可能です。

Splashtopの導入事例

ここでは、“Splashtop”を利用してテレワークを実施している企業の事例を紹介します。テレワーク導入を検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社は時間的、空間的に、“ゆとりとやりがいのある働き方”を実現できる環境を従業員に提供し、より生産性を高め、生産力を確保する方法の一つとしてSplashtopを導入しました。

Splashtopの導入によって、社内利用限定の社内システムの使用、会社の自席にあるパソコンのリソースの使用、特殊なアプリケーションの使用など、さまざまなニーズに応えることができました。その結果、セキュリティ面の強化や、育児や介護をしながら仕事を続けたい従業員への支援などが実現できています。

小岩井乳業株式会社

小岩井乳業株式会社は会社に戻ってこなくても時間や場所を選ばず、私用端末で、会社のシステムをチェックできるということで、Splashtopを導入しました。

以前は、会社のパソコンにリモートでアクセスできるシステムはあったものの、接続中に突然落ちてしまったり、操作しづらかったりと問題点がいくつかありました。

Splashtopの導入後は、接続の安定性の向上、操作性の改善、場所や端末のOSに縛られず私用端末で業務ができることなどが実現し、当初の目的が達成できています。

株式会社セゾン情報システムズ

株式会社セゾン情報システムズは高いセキュリティレベルをクリアしつつ、実務レベルに耐えうるような利便性とパフォーマンスの良さを確保するためにSplashtopを導入しました。

社外での仕事を行なう場合、セキュリティを高めることにより実際に使う際の利便性が損なわれてしまったり、高いパフォーマンスを実現しようとするとコストがかかりすぎたりといった問題がありました。

そこでSplashtopを導入し、セキュリティとパフォーマンスの両立を実現しています。

さらに、バックオフィス業務や開発業務、外出中の営業など、さまざまなシーンでテレワークが実現できただけでなく、従業員の働き方に対する意識改革にもつながりました。

住友電設株式会社

住友電設株式会社は本社や支社、支店だけでなく、現場がメインのスタッフも社内パソコンにアクセスするためにSplashtopを導入しました。

VPNはもともと導入されており、ゲートウェイ型リモートデスクトップ設備の導入も検討されていました。ただ、問題は現場に1つずつVPNを設置することが非現実的であるという点でした。

そこでSplashtopを導入し、現場の端末から図面などの社内データの確認やCADなど特殊なアプリケーションが使用できるようになりました。また、テレワーク用のID追加などユーザー管理を、情報システム部に依存することなく、事業部内で簡単に管理ができるようになっています。

プラチナゲームズ株式会社

プラチナゲームズ株式会社は、コロナ禍が大きな理由の一つでテレワークを構築する必要があるなか、複数の製品を検討した結果、Splashtopが最も適しており、迅速に環境が構築できるということで導入されました。

Splashtopの導入によって、管理者は利用する従業員ごとに特定の機能のオンオフ、セキュリティレベルのコントロールを実現し、運用面が楽になりました。また、テレワーク導入前にあった、東京と大阪の拠点間におけるコミュニケーションギャップの解消にも役立てられています。

課題を解決して、快適なテレワーク環境を構築しよう

自宅でも仕事ができるテレワークは、交通費・通勤時間の削減や感染症予防などメリットがある一方で、導入費用やセキュリティ、コミュニケーションなどの課題もあります。しかし、これらは事前に把握し対策することで、最小限にすることが可能です。

テレワークは出社型、ハイブリッド型への移行も進められていますが、依然としてリモートデスクトップ方式のテレワークは重要視されています。

単なるテレワーク実現のためのツールとしてだけでなく、働き方の柔軟性を高めたり、業務効率化や生産性の向上が期待できたりと、ソリューションとしての活用の幅が広がってきているといえるでしょう。

テレワークの課題における環境整備コストやセキュリティ対策にお困りの方は、Splashtopの活用も検討されてみてはいかがでしょうか。