スマート農業は、農業の人手不足や肉体的負担などの課題を解決すると言われています。本記事ではスマート農業の概要を解説した上で、課題やメリット・デメリット、実践事例を紹介します。

目次

スマート農業とは

スマート農業とは、ロボットやIoT、AIなどの最新技術を活用して、省力化や効率的な農産物の栽培を実現します。農林水産省の公式ページには、以下のように定義されています。

ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業を実現

引用:スマート農業|農林水産省

自動走行トラクターや自動運転田植機、リモコン式自走草刈機などを利用することで、省力化が可能です。スマート農業と似た言葉である「農業DX」とは、生産だけでなく、流通や販売、廃棄物処理など農業に関わるすべてを、最新のIT技術で効率化することを指します。

農業の現場の課題とは

未来の農業について想いを馳せる前に、農業の現状について知る必要があります。そこには、日本の農業が抱える多くの課題が見えてきます。

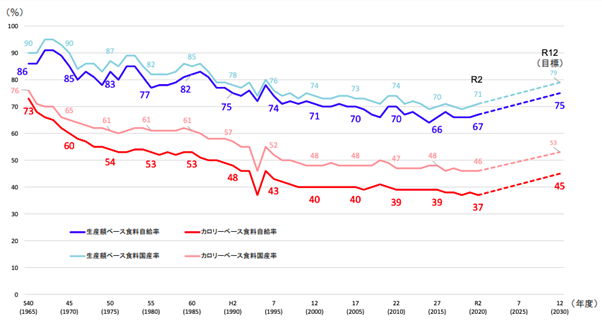

農業が抱える課題1:食料自給率の低下

農林水産省の発表によると、2020年度の日本の食料自給率は、カロリーベースの試算で37%と、過去最低水準でした。これはつまり、日本人の食料のおよそ7割を、海外からの輸入に頼っているということです。そこで、農林水産省では、令和12年度までに、カロリーベース食料自給率を45%に高める目標を掲げています。

出典:「令和2年度食料自給率について」(農林水産省 2022年2月2日更新)

カロリーベース:国民1人あたりの1日の摂取カロリーのうち、国産品が占める割合

生産額ベース:国民に供給される食料の生産額に対する国内生産の割合

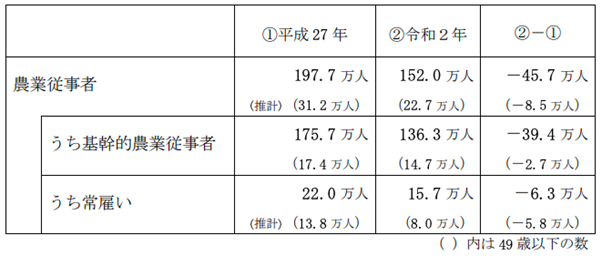

農業が抱える課題2:人手不足と高齢化

農業従事者の減少も大きな課題です。農林水産省が2021年4月に公表した「2020年農林業センサス(※2)」によると、国内農業従事者は2015年から2020年の5年間で46万人も減少しました。特に、働き盛りの49歳以下の人が8.5万人も減少し、基幹的農業従事者の平均年齢が67.9歳(2021年)であるという現状に、未来の農業の担い手を失いつつあることを痛感させられます。

出典:「2020年農林業センサス」(農林水産省 2021年4月27日更新)

また、先に述べた食料自給率が減少し続ける背景にも、高齢化による農業生産者の減少、また、それに伴う耕作放棄地の増加が大きく関わっています。日本の農業の衰退は疑いようがないように思われます。

スマート農業のメリット

スマート農業を導入する代表的なメリットは、以下のとおりです。

● 農作業の省力化・省人化

● 肉体的に負担のかかる作業を減らせる

● データを活用し質の高い農作物を栽培できる

自動運転・作業をしてくれるトラクターや田植機を利用することで、農作業の手間が減らせます。また、肉体的に負担の大きい作業や、ケガのリスクがある作業をロボットに任せられます。天候や農作物のデータを活用することで、質の高い商品を数多く栽培することも可能です。

スマート農業推進の課題・デメリット|普及しない理由を解説

スマート農業、農業DXはどんどん進化しています。これまで他の分野よりも機械化やデジタル化が困難と考えられてきただけに、今後のさらなる活用が期待されています。

一方で、農林水産省は、普及スピードや通信環境整備、精度向上、災害対応、物流の自動化の遅れなどを指摘しています(※8)。

スマート農業推進における課題(一部)

● スマート農業を実現するために新たな通信環境の整備が必要となる場合が多い。

● スマート農業を可能にする様々な機器・サービスが提供されつつあるものの、利用者が必要なサービスを選択するのは難易度が高い。

● 現在紙媒体で処理されていることが多い栽培・経営などの情報をまずデータ化する必要がある。

● スマート農業を推進、定着させるための人材育成が必要である。

今後のスマート農業推進の鍵を握る技術のひとつが、遠隔技術です。遠く離れた農地へ行かずに、有識者や熟練の技術者が的確に現場に指示を送ったり、ロボットを操作したりすることが可能になれば、負担軽減や人手不足解消に大きく役立つでしょう。散布する農薬の量や時期、害虫や作物の病気の判断など、現地の人手が不足していても、リモートで補うことができるのです。

Splashtopが提供する『Splashtop AR』も、技術者や専門家、またはモバイルワーカーなどを支援することを目的に開発されました。現場のスタッフやクライアントを、ARで視覚的に補助することで、様々な問題を解決します。『Splashtop AR』のリアカメラの映像は非常に高品質で、視認性が高いものなので、現場での作業も欠かせない農業分野のIoT化にも貢献していけるかもしれません。

スマート農業の実践事例|ドローンが肥料散布してスマホで水管理を実施

実際にスマート農業がどのように推進されているのか、「スマート農業実証プロジェクト」や「スマート農業推進フォーラム2020」で紹介された事例や、アグリテック企業の導入事例などからご紹介しましょう。

クボタの農機自動化

クボタでは「農機自動化による超省力化」と「データ活用による精密化」を主軸に据えて、スマート農業の実現に向けた取り組みを行っています(※4)。

自動運転・無人化農機の開発

2016年に「自動・無人運転」を発売開始。直進キープ機能を内蔵した田植機やオートステアリング対応のトラクタの実用化に成功。2018年には、トラクタ・田植機・コンバインにGPSを搭載しました。自動運転での収穫、種まき、耕うんが実現しています。

自動・無人化農機の超省力化

耕うんや収穫など機械化済みの作業効率のさらなる引き上げ、最小限の労働負荷で精密な作業を可能とする研究開発に注力しています。今後、遠隔監視のもとに農道を走行して、複数の圃場で無人作業を実現することなどが計画されています。

ドローンによる農薬散布・肥料散布・地力増進作物の播種

JAレーク大津(滋賀県大津市)では2018年からドローンを導入し、米・麦・大豆・玉ねぎなどへの農薬・肥料散布、米の品質向上のために地力増進作物を播種しています。ドローンによる作業の省力化により、玉ねぎの栽培面積が1haから1.5haに拡大。また、ほ場に踏み入ることなく農薬散布や知力増進作物を播種ができるようになったことで、収穫前の作物を傷つけず収量低下を防ぐことが可能になりました(※5)。

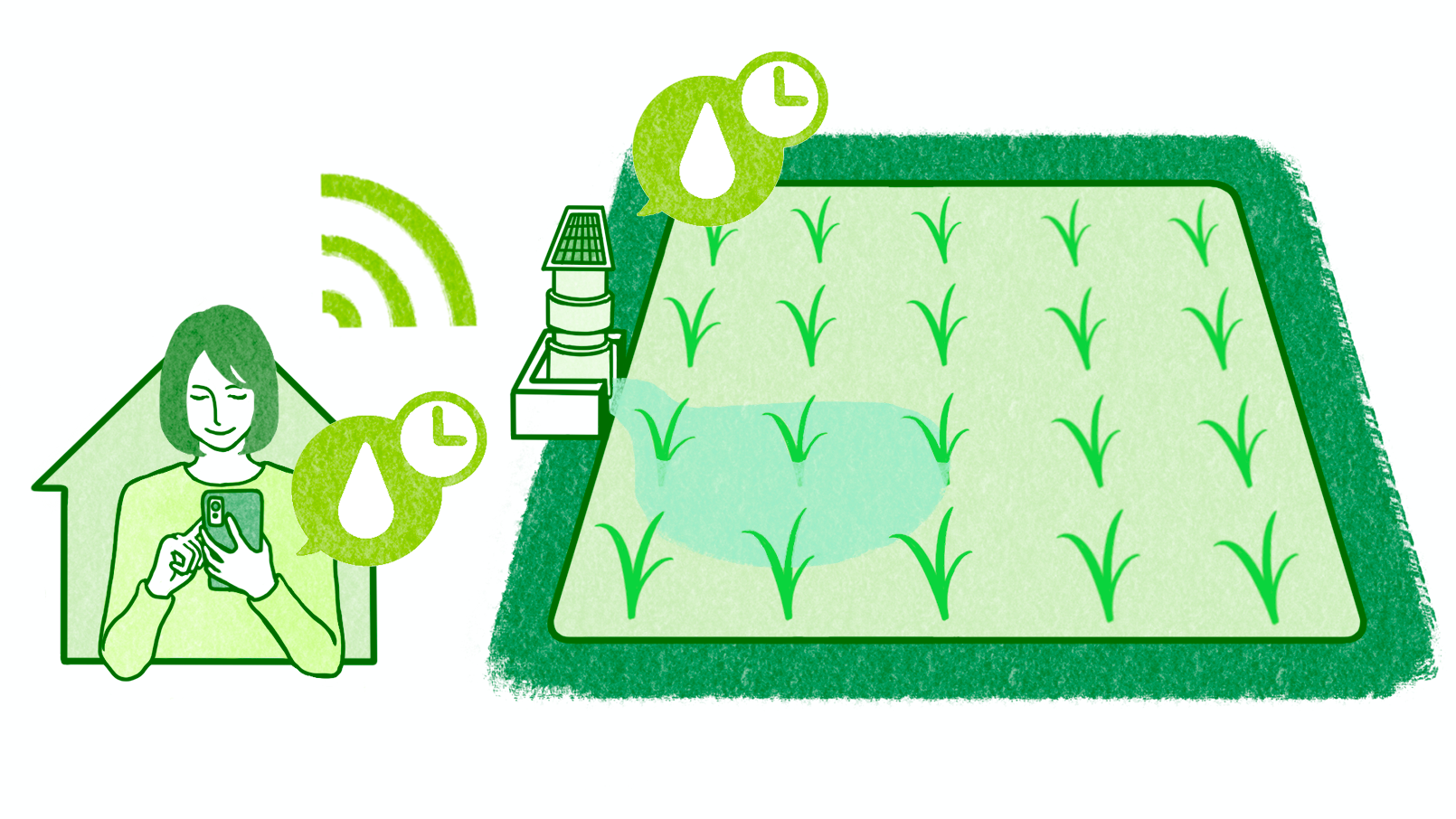

IoTの活用で水田水管理

静岡県は2017〜2019年にかけて「IoTの活用で水田水管理のコスト50%削減を目指す実証実験」プロジェクト(水田水管理ICT活用コンソーシアム)に参画しました。

水稲栽培で「水管理」の作業量の割合は約25%と言われ、単純に約1/4の労力を水管理に使っていると言われています。年々、農業従事者人口は減少する一方で、1農家あたりの農地面積は増加する状況に、危機感を抱いていました。

共同研究グループの協力のもと、IoTデバイスとして水田(水位/水温)センサーと給水弁、センサーデータを集約するIoTクラウドサービス、給水弁を遠隔操作するアプリケーションなどで水田水管理システムを構築しました。

検証の結果、コストは7割減に。課題解決には導入が最善と判断され、地域の理解を得て開発が進められています(※6)。

スマート農業センター登米

農家を続けられない、耕作放棄地になってしまう、管理面積が増えて作業負担が増大している……そんな声を受けて、JAみやぎ登米と住友商事・住友商事東北は、2018年に先端農業技術における「戦略的パートナーシップ」を締結し、「スマート農業センター登米」を開設しました。

2019年には農業用ドローンを導入し、JAみやぎ登米管内で約400haのカメムシの集団防除を実施しました。2020年は約1,100ha、2021年は約850haの防除を行っています(※7)。

loTが食料事情も働き方も変える⁉︎スマート農業は実証段階から実装段階へ

徐々に実証段階から実装段階に進みつつあるスマート農業。IoTが日本の食料事情を豊かにする日が近づいているかもしれません。また、農業従事者の減少、特に若い世代の農業離れについても、農作業の省力化や習得のしやすさが実現することで、活気を取り戻していく可能性もあります。

何より、日本の未来を担うスマート農業が国内外からも注目されることで、今まで農業とは縁のなかった若いデジタル人材を取り込むことができるかもしれません。

日本の農業は「きつい」「汚い」「危険」の3Kから、「かっこいい」「感動できる」「稼げる」の”新3K”になるとも言われています。これが現実のものとなる日も、そう遠くはないかもしれませんね。

出典

※1

「食料自給率・食料自給力指標について」(農林水産省)

※2

「農業労働力に関する統計」(農林水産省)

※3

「スマート農業実証プロジェクト」(農林水産技術会議)

※4

「クボタのスマート農業」(株式会社クボタ)

※5

「農業分野におけるドローン活用の事例」(JAレーク大津)

※6

「IoTの活用で水田水管理のコスト50%削減を目指す実証実験」(静岡県)

※7

JAみやぎ登米で、先端農業が始動(JAみやぎ登米)

※8

「農業DXをめぐる現状と課題」(農林水産省)

一覧に戻